季節の養生レシピ |

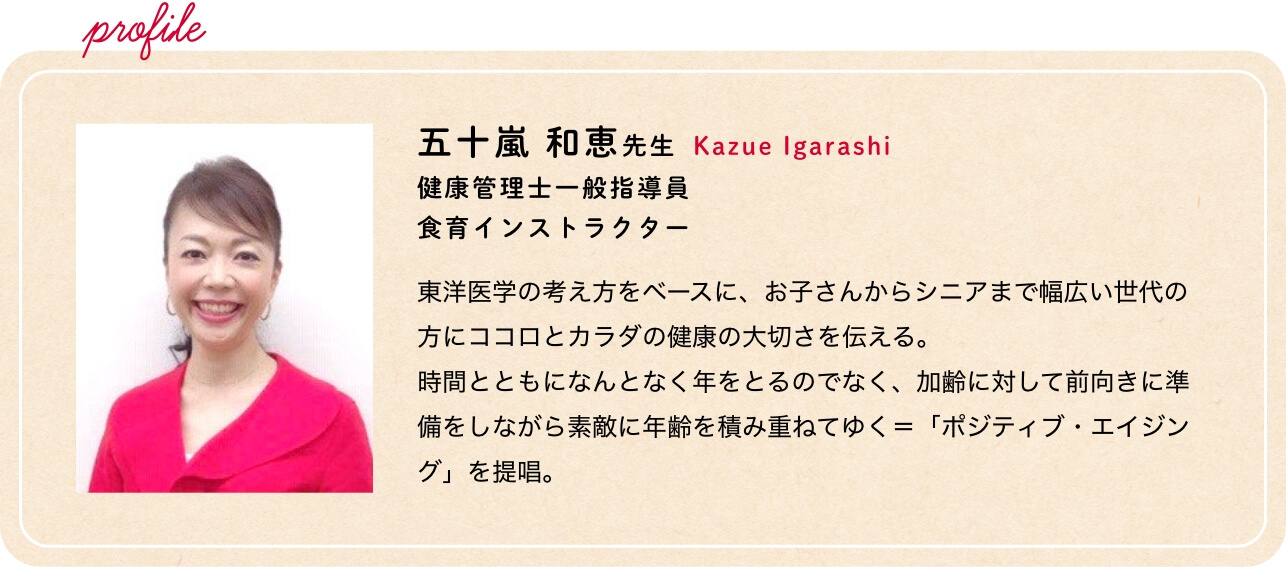

五十嵐和恵先生 |

〈

鯵のザクロエスカベッシュ (洋風南蛮漬け) 〉

〈材料〉(2人分×2回分)

☆鯵(3枚おろし)…4尾

☆ミニトマト(ふつうのトマトでもO.K.)…適量

☆赤・黄パプリカ…適量

☆ピーマン…適量

☆紫玉ネギ(玉ねぎでもO.K.)…適量

☆キュウリ…適量

☆セロリ…適量

☆トウモロコシ…適量

☆米粉(小麦粉でもO.K.)…適量

☆塩…適量

☆揚げ油…適量

[漬け材料]

☆白ワイン…375ml(ハーフボトル)

☆ザクロのしずく…大さじ2

☆ローリエ…1枚

☆塩…小さじ1

-

パプリカ、ピーマン、紫玉ネギ、キュウリ、セロリは角切りに。ミニトマトは角切りにした他の野菜に合わせた大きさに切る。

-

鯵はペーパータオルで水気をふき、塩をふる。米粉をまぶし、軽くはたく。

-

漬け材料と①の野菜を鍋に入れ火にかけ、一度煮立たせて白ワインのアルコールを飛ばしたらバットや保存容器に入れる。

-

フライパンに揚げ油を入れて中火で熱し、②を並べ、両面を約3分間ずつ揚げ焼きにする。

-

できあがったらペーパータオルを敷いたバットにとり、油を切った④を熱いうちに③に漬け込む。約30分おき味がなじんだらできあがり。半量を器に盛り、トウモロコシを上からのせたら完成。ここではハーブのタイムを飾りました。

ここがポイント!

※冷蔵庫で一晩おくと味がしみてまたちがったおいしさになるので、2回分の分量で作りました。

7月の養生 ~ 夏の土用の養生 ~

土用

先月号では、梅雨は胃腸が弱りやすくなることをお伝えしました。

梅雨が明けたら気をつけなくてよいのか?いえ、すぐにまた胃腸が弱りやすくなる土用がやってきます。

土用とは立春・立夏・立秋・立冬の前約18日間のこと。

わかりやすく言えば、季節の変わり目。2025年は8月7日が立秋、7月19日~8月6日が夏の土用です。

夏の土用は丑の日に「う」のつくもの(瓜、梅、うどん、牛、鰻など)や黒いもの(ひじき、黒ゴマ、黒豆など)を食べると無病息災だと言われています。

丑の日は7月19日と7月31日です。

夏の土用の養生

「夏の土用の丑の日」は鰻でおなじみ。

江戸時代の蘭学者・発明家である平賀源内が、夏場売上げが悪く悩んでいた鰻屋の店主に相談され「本日土用丑の日鰻の日」と店頭に張り出したところ大繁盛したことから広まったそう。

ただ、江戸時代とちがい現代では夏の土用は酷暑。鰻は栄養豊富ですが脂肪分も多いので、連日の暑さで疲れている方には、精がつくどころか、消化器に負担をかける結果に。

私のおすすめの「う」は、キュウリ・冬瓜・苦瓜・ズッキーニ・スイカなど体にたまった余分な熱を冷やす働きのある瓜科の食べ物や夏バテ防止に効果があると言われる梅干しです。

何事もはじめが肝心。本格的な暑さのはじまりである梅雨と夏の土用の時期、胃腸にやさしいものを心がけることは、10月頃まで続く暑い時期を健やかに過ごすことにつながります。

特に、毎年夏風邪を引いたり、夏バテしたり、熱中症になったりする方は、この時期の養生を大事にしましょう。

今回のアレンジレシピは鯵のエスカベッシュ。

エスカベッシュとは揚げた魚や肉を酢漬けにした地中海料理。わかりやすく言えば、洋風の南蛮漬けです。

体の熱を冷ます働きのあるトマト・キュウリ・セロリ、体にたまった余分な水分を排出する働きのあるトウモロコシを使いました。

大量に汗をかく夏。汗が蒸発するとき肌の水分が奪われるので、結果として肌が乾燥。

甘酸っぱい味には体を潤す働きがあるので、ザクロのしずくはピッタリです。

お好みの夏野菜をたっぷり使ってお楽しみください。

ここがポイント!

ここがポイント!